はじめに

|

| 編集部 |

左から陣内秀信氏、藤森照信氏、石黒敬章氏 |

横浜開港によって、日本に西洋文明が伝えられ、首都東京は文明開化の旗印のもとで、新しいまちづくりが行われました。その最初が明治五年の「銀座煉瓦街計画」だと言われております。

その後、東京は本格的な都市計画の取り組みが開始され、一方では江戸時代の町のあり方も引き継がれて、明治の東京がつくられていきました。本日は明治の都市計画の概要、山の手や下町といった都市の空間やその変貌をご紹介いただきたいと思います。

明治の東京の姿は、横浜でモノクロ写真に彩色を施して外国人を対象販売された「横浜写真」にも写されております。以前、当社から『明治の日本−《横浜写真》の世界』として出版しましたが、近くその増補版を出す予定です。

ご出席いただきました藤森照信先生は、東京大学生産技術研究所教授で、日本近代建築史をご専攻です。ご著書の『明治の東京計画』では、江戸から東京への変貌を都市計画の視点から明らかにされ、また路上観察を通じての建築探偵などの活動もされています。

陣内秀信先生は法政大学工学部教授で都市史をご専攻です。イタリア政府給費留学生としてベネチア建築大学に3年間留学されました。ご著書『東京の空間人類学』では東京の都市論を展開されています。

石黒敬章さんは古写真収集家で、写真の歴史にも詳しく、ご自身が収集・編集された『明治・大正・昭和東京写真大集成』は都市東京の歴史を考える上で資料価値の高い本です。

お三方とも東京を隅々まで歩き回り、都市の成り立ちを研究しておられます。

|

官庁、交通、教育施設が早くヨーロッパ化

|

| 編集部 |

まず幕府が崩壊して江戸から明治の東京へとどう変わっていったのでしょうか。

|

| 藤森 |

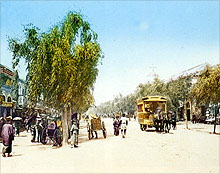

銀座4丁目 明治中頃

(横浜開港資料館蔵)

画像をクリックすると大きな画像が見られます(約130KB)。

|

一番変わったのは、いわゆる近代的な部分でして、官庁と交通です。お役所が割と早目に変わっていきます。交通は新橋と横浜間の鉄道です。それから教育施設が割と早目に変わっていきます。

それらは全部官庁のもので、民間のものは一段落おくれて、明治六年に銀座の大通りの両側に煉瓦の家が軒をそろえます。前年の大火で灰になった銀座一帯を文明開化の街に再建する計画ですが、これも基本的には役所のやった仕事で、いわゆる民間の施設のヨーロッパ化は結構おくれると僕は見ています。

銀座の煉瓦街が明治10年に完成して民間のものは少なくともその後だという気がします。

実際には明治の半ばぐらいまでいって、ようやく民間で写真館とか、外国向けのしゃれた商売が始まっていく。割と早目に変わるのは写真館とお医者さんだと思います。

お医者さんが変わった理由は面白くて、西洋医学の医者は東洋医との戦いなんです。だって、それまでの主流は漢方医学で、西洋医学は幕末ぎりぎりで幕府がようやく認めてくれたわけです。種痘などは漢方医ではできません。

それで、新政府の洋風化のなかでも、町の大半の人は西洋医にはかからず、昔ながらの漢方医にかかっているのに対し、まだ少数派の西洋医たちは洋館をつくっていく。もう一つは教育機関から漢方医を除く。要するに大学の医学校は西洋医学でいく。

とにかく西洋医の人たちの漢方医への憎しみはすごかったから。だって、江戸時代は不法医的な扱いを受けていたのが、種痘でようやく許されたんですから。幕府も将軍は西洋医には絶対診せなかったのが、種痘が出てきて初めて西洋医に診せた。

|

| |

日本橋が太鼓橋から平らになり陸上交通中心に

|

| 石黒 |

交通で言えば、日本橋が火事で燃えて明治6年に架けられますが、そのときから丸い太鼓橋じゃなくて、平らになります。ここで船から鉄道馬車に代わった。

|

| 陣内 |

江戸時代の浮世絵や錦絵には、日本橋の周辺は必ず水を描いていますが、橋がフラットになって鉄道馬車になると水面を描かなくなる。それで完全にヨーロッパの景観みたいに街路と鉄道馬車が描かれ、あとは建物で新しいものが出てくれば、それを描いて、水が消えていく。

|

| 石黒 |

日本橋の橋の架け替えで、時代が変わったという印象がありますね。

|

| 陣内 |

江戸東京博物館に両国橋の復元模型があります。橋のたもとには茶屋がずらっと並び、よしず張りの芝居小屋がいっぱいある。ところが明治になると交通の邪魔になるし、見通しもきかないので撤去するわけです。

|

| |

下部はコロニアル風、上部は城郭建築風の第一国立銀行

|

| 石黒 |

二代目ですね。その辺りは三井の地盤で、三井は水に執着があったみたいですね。三菱のほうは陸の交通に目先がきいて、新橋の近くに土地を買って移った。

|

| |

華やかな東京の名所を写した横浜写真

|

| 石黒 |

横浜写真には東京の写真は非常に少ないんです。横浜写真というのは、もともとは船で横浜に来た外国人が自分の行った所の写真をお土産に買って行ったものです。

行かない所のは買わない。ですから横浜の波止場などが一番多いわけです。それから周辺の海岸通り、弁天通り、元町。横浜は名所旧跡がないから建物の写真が残ってよかったんです。

東京にたまたま来た人に売れるのは神社仏閣、やはり観光地なんです。上野公園、浅草公園、芝増上寺、靖国神社、あとはほとんどない。結局、ビジネスで、売れる所しか撮らなくなる。

横浜写真を代表する写真家に、ベアトの弟子の日下部金兵衛がいますが、彼が写した銀座は二枚だけ。鉄道馬車のとその前のもの。あとは新しくできた第一国立銀行とか新富座などの華やかな名所で、当たり前の古い町並みはまず撮っていない。

だから東京の写真は横浜写真で見ると、非常に限定的で、むしろ明治30年代後半の絵はがきの時代になってからのほうがいっぱいあります。

|

| 編集部 |

記録性というより観光写真ということですね。

|

| 石黒 |

ええ。両国橋の写真はあっても、両国広小路の写真は2、3枚しかない。

|

| |

銀座煉瓦街の洋館建設には中国人が参加した可能性が

|

| 藤森 |

もう一つ面白いと思うことがある。銀座煉瓦街は日本にとって大事業だった。とにかく国家予算の4%だかを使ったんですから。にもかかわらず工事中の写真は一枚もない。それともう一つ、日本人が思った割にはヨーロッパ人は写真をあまり撮ってない。恐らく彼らにとっては珍しくもない。写真は珍しいものに向けるから。

銀座煉瓦街の洋館建設は竹足場を使った可能性がある。なぜかというと、資材帳の中に竹が大量に出てくる。杉丸太は出てこないので竹足場としか考えられない。中国は今でも竹足場です。ということは、中国人が建設に参加した可能性がある。日本は杉足場で、杉並は江戸の杉足場用の木が特産だった。杉足場に使う杉は10年ぐらいから切り出せますから、あの辺で近郊農業でやっていた。

日本人は洋館の経験が少ないから。もっと言うと、横浜に清国人の建設業者が大量にいたんです。清国人はヨーロッパ人の下で働くという形でずっとアジアを渡ってきたから。写真が1枚あれば解けるんですが。

|

| |

鋸山が今の形になったのは横浜居留地で房州石を使ったせいか

|

| 石黒 |

石橋なんかは中国式ですものね。万世橋、常磐橋にしてもアーチ型で石を組んだのは最初長崎から入った。日本人はつくれない。日本人が習ってやったんですか。

|

| 藤森 |

江戸時代、すでに熊本や長崎や鹿児島の石工たちは石橋をつくっていましたから、彼らが来てつくった。

|

| 陣内 |

日本には石の文化はないと言われるけれど、九州に行くとものすごい。古墳も石を積んでいるけど、石橋、石垣、基礎の部分はほんとにすごいですものね。

|

| 石黒 |

今、新橋ステーションを復元していますけど、あの石は房州石ですか。

|

| 藤森 |

房州石も伊豆の石もいろいろまざっているようです。発掘で今まで出てきているのを見ると、やっぱりいろいろです。

僕の知る限り、横浜は大体房州石です。伊豆のも多い。僕が聞いたのでは、鋸山があんな形になってしまったのは横浜居留地のせいですって。伊豆に行くより房総半島のほうが近いですからね。今は切るのを禁じていますが。房州石は横浜でいっぱい見ています。その横浜で使ったのが明治以降、東京に入ってきた。

|

| |

新橋側を背にした銀座の写真が多いのは皇居への意識か

|

| 石黒 |

銀座なんか見ても、新橋側から日本橋側を見た写真がほとんどなんです。それは一つは、光線のぐあいで撮りにくかったせいなのか。

|